床下防湿の重要性

リフォームを知りたい

先生、「床下防湿」って、具体的に何をすれば良いのでしょうか?

リフォーム研究家

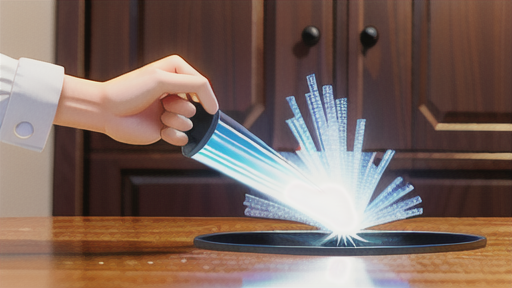

良い質問だね。床下防湿とは、床下に湿気が上がってくるのを防ぐことだよ。例えば、厚さ6センチ以上のコンクリートを床下に敷いたり、防湿シートを敷いたりする方法があるよ。

リフォームを知りたい

コンクリートを敷く以外に、シートを敷く方法もあるんですね。でも、どうして床下防湿が必要なんですか?

リフォーム研究家

湿気が床下に溜まると、カビや結露が発生しやすくなり、家の土台の木が腐ってしまうんだ。だから、防湿して湿気を防ぐ必要があるんだよ。それと同時に、床下換気も大切だよ。湿気がこもらないように、風通しを良くする必要があるからね。

床下防湿とは。

家の改修や新築でよく聞く「床下防湿」について説明します。建築基準法では、床下に湿気が上がってこないように対策することが義務付けられています。一般的には、厚さ6センチ以上のコンクリートを打つか、湿気を通さないシートを敷く方法がとられています。床下に湿気が溜まって、換気がないと、カビや結露が発生し、土台の材木が腐り始めます。そして、室内のカビや湿気の原因にもなります。そのため、床下の湿気を防ぐだけでなく、換気も必要です。住宅の品質確保促進法では、床全体に防湿シートを敷くか、厚さ6センチのコンクリートを床全体に設けることが義務付けられています。ただし、木造住宅で1階の床の高さが地面から45センチ以上あり、床下の換気口が5メートルごとに設置されている場合は、建築基準法で床下防湿の規定はありません。

床下防湿とは

床下防湿とは、文字通り床下に湿気が入り込むのを防ぐための対策のことです。日本の気候は高温多湿であるため、湿気は家にとって大きな敵となります。湿気をそのままにしておくと、木材が腐ったり、カビが生えたり、シロアリが発生したりと、家の寿命を縮める様々な問題を引き起こす原因となります。

床下は特に地面からの湿気が上がりやすい場所です。地面からの湿気は、土壌中の水分が蒸発して上昇したり、雨水が地面に浸透して床下に滞留したりすることで発生します。適切な防湿対策を施していないと、家の土台となる木材が湿気を吸って腐朽し、家の強度が低下する恐れがあります。また、湿気はダニやカビの温床となり、アレルギーや喘息などの健康被害を引き起こす可能性も高まります。

このような事態を防ぐために、建築基準法でも床下防湿の措置が義務付けられています。具体的な方法としては、防湿コンクリートを打設したり、防湿フィルムを敷いたりすることが一般的です。防湿コンクリートは、コンクリートに防水材を混ぜて強度を高めたもので、地面からの湿気を効果的に遮断します。防湿フィルムは、ポリエチレンなどの素材で作られたシートで、床下に敷き詰めることで湿気の侵入を防ぎます。

床下防湿は、新築時だけでなく、リフォーム時にも重要な工事です。築年数が経過した家では、防湿対策が不十分であったり、経年劣化によって効果が薄れている場合もあります。そのため、リフォームの際には床下の状態をしっかりと確認し、必要に応じて防湿工事を行うことが大切です。適切な床下防湿を行うことで、家の寿命を延ばし、快適な住環境を保つことができます。家の土台を守る重要な工事ですので、しっかりと対策を行いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 床下防湿の定義 | 床下に湿気が入り込むのを防ぐための対策 |

| 床下防湿の必要性 | 日本の高温多湿な気候では、湿気が木材の腐朽、カビの発生、シロアリの発生などを引き起こし、家の寿命を縮める原因となるため。 |

| 床下の湿気発生原因 | 土壌中の水分の蒸発、雨水の地面浸透と床下滞留 |

| 湿気による被害 | 木材の腐朽による家の強度低下、ダニ・カビの発生によるアレルギーや喘息などの健康被害 |

| 法的義務 | 建築基準法で床下防湿措置が義務付けられている |

| 防湿方法 | 防湿コンクリートの打設、防湿フィルムの敷設 |

| 防湿工事のタイミング | 新築時およびリフォーム時 |

| リフォーム時の注意点 | 築年数が経過した家の防湿対策は不十分、または経年劣化している場合があるため、床下の状態を確認し、必要に応じて防湿工事を行う。 |

| 床下防湿の効果 | 家の寿命延長、快適な住環境の維持 |

防湿対策の種類

住まいの快適さや耐久性を維持するには、湿気対策が欠かせません。特に床下の湿気は、建物の土台を腐食させたり、カビやダニの発生源となるため、適切な防湿対策が必要です。床下防湿には、大きく分けて二つの方法があります。

一つ目は、コンクリートを床下に打つ方法です。コンクリートは、強度が高く、湿気を遮断する効果に優れています。厚さ60mm以上のコンクリートを床下全体に隙間なく敷き詰めることで、地面からの湿気の侵入を効果的に防ぎます。まるで地面に蓋をするように、湿気をシャットアウトする役割を果たします。この方法は、防湿効果が非常に高い反面、施工に手間と費用がかかるのが難点です。また、一度施工してしまうと、後から配管工事などを行う際に、床を壊す必要が生じる場合もあります。

二つ目は、防湿シートを敷く方法です。防湿シートは、ポリエチレンやクラフト紙などを素材としたシートで、床下全体に隙間なく敷き詰めることで湿気を遮断します。コンクリートに比べて施工が容易で、費用も抑えられるため、近年では防湿シートを用いるケースが増えています。また、軽くて持ち運びしやすく、カッターナイフなどで簡単に切断できるため、DIYでも施工可能です。シートの種類も豊富で、透湿性の低いポリエチレンシートや、調湿効果のあるクラフト紙など、建物の構造や環境に合わせて最適なシートを選ぶことができます。

どちらの方法も、隙間なく施工することが肝心です。わずかな隙間からでも湿気が侵入してしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。コンクリートの場合、継ぎ目部分をしっかりと埋めることが大切です。防湿シートの場合、シート同士を重ね合わせる部分に、専用のテープを使用し、隙間なく密着させる必要があります。また、壁際や配管周りなど、複雑な形状の部分にも丁寧に施工することで、防湿効果を最大限に高めることができます。床下防湿は、建物の寿命を守る上で非常に重要な要素です。適切な方法を選び、丁寧に施工することで、長く安心して暮らせる住まいを実現しましょう。

| 床下防湿方法 | メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|---|

| コンクリート打設 | ・防湿効果が非常に高い ・強度が高い |

・施工に手間と費用がかかる ・後からの配管工事などが困難 |

・厚さ60mm以上で隙間なく敷き詰める |

| 防湿シート敷設 | ・施工が容易 ・費用が安い ・DIY可能 ・種類が豊富 |

・コンクリートに比べて防湿効果はやや劣る | ・ポリエチレンやクラフト紙など ・隙間なく敷き詰め、重ね合わせ部分は専用テープで密着させる |

床下換気の必要性

家は、人が快適に暮らすための大切な場所です。長く安心して住み続けるためには、家の土台となる基礎部分の耐久性を保つことが欠かせません。その耐久性を維持する上で重要な役割を果たすのが、床下の換気です。

床下は、地面からの湿気が上がりやすく、閉鎖的な空間になりがちです。そのため、湿気が溜まりやすい場所となり、カビや木材を腐らせる菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。たとえ床下に防湿シートなどを敷いて湿気を防ぐ対策をしても、完全に湿気を遮断することは難しいです。そこで、床下換気を適切に行うことで、床下に溜まった湿気を外に逃がし、乾燥した状態を保つことが重要になります。

床下換気には、換気口が大きな役割を果たします。家の外壁に設けられた換気口から新鮮な空気を取り込み、床下に淀んだ湿気を帯びた空気を排出することで、空気の循環を生み出します。この空気の流れが、床下の湿気対策として効果を発揮するのです。

床下換気の重要性は、建築基準法にも定められています。これは、床下換気を適切に行うことが、建物の耐久性を高める上でいかに重要かを示しています。床下換気を怠ると、木材が腐朽し、家の土台が弱くなってしまう可能性があります。家の寿命を縮めないためにも、床下換気は必要不可欠なのです。適切な換気対策を行うことで、建物の耐久性を高め、長く安心して暮らせる家を実現できるでしょう。

品確法の規定

住まいの品質を守るための法律として、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」があります。一般的には「品確法」と呼ばれています。この法律では、建物の土台となる床下の湿気を防ぐための対策についても、きちんと定められています。

湿気は建物の劣化を早める大きな原因の一つです。木材が湿気を帯びると腐朽しやすくなり、シロアリの被害も受けやすくなります。また、湿気はカビやダニの発生にもつながり、住む人の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、品確法では、床下の湿気を防ぐための具体的な対策を義務付けています。

具体的には、二つの方法が認められています。一つは、床下全体に防湿フィルムを敷き詰める方法です。防湿フィルムは、地面から上がってくる湿気を遮断する役割を果たします。薄いシート状の素材ですが、地面からの湿気を効果的に防ぐことができます。もう一つは、床下全体に厚さ6センチメートル以上のコンクリートを打設する方法です。コンクリートの厚さが、湿気の侵入を防ぐための重要な要素となります。

どちらの方法も、床下からの湿気を防ぎ、建物の耐久性を高める上で有効です。品確法では、新築住宅でこれらの対策が適切に取られているかを検査することで、欠陥住宅を減らし、住まいの品質を確保することを目指しています。品確法の基準を満たすことは、住宅の寿命を延ばすだけでなく、快適な住環境を保つためにも重要です。新築住宅を建てる際には、これらの規定についてきちんと理解し、施工業者とよく相談することが大切です。湿気対策がしっかりと施された住宅は、長く安心して暮らせる住まいとなるでしょう。

| 法律名 | 通称 | 目的 | 床下湿気対策 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 住宅の品質確保の促進等に関する法律 | 品確法 | 欠陥住宅を減らし、住まいの品質を確保 | 1. 床下全体に防湿フィルムを敷き詰める 2. 床下全体に厚さ6cm以上のコンクリートを打設 |

住宅の寿命を延ばし、快適な住環境を保つ |

床下防湿の例外

木造の住まいにおいて、床下の湿気対策は建物の寿命を左右する重要な要素です。 湿気がこもると、木材が腐朽したり、シロアリが発生したりする原因となり、建物の強度や耐久性を損なう恐れがあります。そこで、建築基準法では床下の防湿について定めていますが、特定の条件を満たす場合は、この規定が適用されない場合があります。

その条件の一つが、1階の床の高さが地面から45cm以上あることです。 床下空間が広くなると、湿気が滞留しにくくなります。また、もう一つの条件として、床下換気口が5メートルごとに設けられていることが挙げられます。 適切な間隔で換気口を設けることで、床下の空気が循環し、湿気を外部へ排出できます。これらの条件を両方満たす場合、建築基準法における床下防湿の規定は適用除外となります。

これは、床下が高く、かつ十分な換気が確保されていることで、自然と湿気がこもりにくい状態が保たれるという考え方に基づいています。しかし、注意すべき点として、この規定が適用除外となるのはあくまでも建築基準法上の話です。 地域によっては、地盤の性質や周辺環境の影響で、地面からの湿気が特に多い場合があります。このような地域では、基準法の規定に関係なく、床下に湿気が溜まりやすく、建物の劣化を招く可能性があります。

そのため、たとえ床下が高く、換気口が十分に設けられていても、地域の気候や地盤の状態を考慮し、必要に応じて防湿対策を検討することが大切です。 例えば、防湿シートや防湿コンクリートなどを用いることで、地面からの湿気を効果的に遮断し、床下を乾燥した状態に保つことができます。建築基準法の規定にとらわれず、専門家の意見も参考にしながら、建物の立地条件に最適な防湿対策を行うことが、住まいの寿命を延ばす上で重要です。

| 床下防湿の規定適用除外条件 | 理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1階の床の高さが地面から45cm以上 | 床下空間が広くなると、湿気が滞留しにくくなるため。 | 建築基準法の規定適用除外となるのは、あくまで基準法上の話。地域の気候や地盤の状態を考慮し、必要に応じて防湿対策(防湿シート、防湿コンクリートなど)を検討することが大切。専門家の意見も参考に、建物の立地条件に最適な防湿対策を行うことが重要。 |

| 床下換気口が5メートルごとに設けられている | 適切な間隔で換気口を設けることで、床下の空気が循環し、湿気を外部へ排出できるため。 |

長期的な視点での効果

家は一生に一度の高い買い物となる場合が多いため、長持ちさせる工夫は大変重要です。家を長持ちさせるための対策の一つとして、床下の防湿対策が挙げられます。床下は地面に近く、湿気が溜まりやすい場所です。湿気が溜まると木材が腐ったり、カビが生えたりして家の寿命を縮めてしまう原因となります。

床下防湿対策として、防湿シートや防湿コンクリートなどを用いることで、床下に湿気が侵入するのを防ぎ、木材や建材を湿気から守ることができます。木材が腐ると家の構造に大きな影響を与え、最悪の場合、家の倒壊に繋がる恐れもあります。また、カビはアレルギーや呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があり、健康にも悪影響を及ぼします。防湿対策を施すことで、これらのリスクを軽減し、家族の健康を守り、安心して暮らせる住環境を保つことができます。

床下防湿対策には初期費用が掛かりますが、長期的に見ると建物の維持費を抑えることに繋がります。湿気による木材の腐敗や建材の劣化を防ぐことで、修繕や交換の頻度を減らすことができます。また、家の寿命が延びることで、建て替え費用も先延ばしにすることができます。結果として、長期的な視点で見れば、床下防湿対策は大きな節約となります。

快適な住環境を維持するためにも、床下防湿は重要な役割を果たします。湿度の高い床下は、家全体の湿度を上昇させ、蒸し暑く不快な環境を作り出します。防湿対策を行うことで、適切な湿度を保ち、一年を通して快適に過ごせる住まいを実現できます。家は人生の大部分を過ごす大切な場所です。快適で健康的な住環境を維持するために、床下防湿対策は欠かせないものです。