大梁と組床:頑丈な家の土台

リフォームを知りたい

先生、『大梁』って、家造りでどういう意味ですか?床下の説明で出てきたんですが、よく分かりません。

リフォーム研究家

そうですね、『大梁』は家の骨組みで言うと、床を支える一番太くて大きな横木のことです。ちょうど、家の床組という骨組みの中で、一番重要な柱となる部分ですね。 小梁や根太といった他の部材よりも太くて頑丈に作られています。

リフォームを知りたい

なるほど。一番大きな横木なんですね。でも、なぜ『大梁』が必要なんですか?普通の梁ではダメなんでしょうか?

リフォーム研究家

そうですね。広い部屋のように、床を支えるのに長い距離が必要な場合、普通の梁だけでは十分な強度が得られません。そこで、より太くて丈夫な『大梁』を使って、しっかりと床を支える必要があるんです。 小梁は大梁の上に直角に渡して、その上に根太を組んでいきます。 小梁は大梁よりも細く、根太はさらに細い部材です。このように、組み合わせて丈夫な床組みを作っていきます。

大梁とは。

『大梁』というのは、家を作る時や家を直す時に使う言葉です。床を作るための骨組みの一つに『組床』という作り方があります。これは、まず大きな梁を置いて、それに小さな梁を直角に渡していきます。その上に床板を支える根太を置きます。二階以上の床を作る時によく使われる方法で、梁と梁の間が3.6メートルよりも広くなる場合、床を丈夫にするためにこの方法を使います。昔からある家の作り方です。比較的広い部屋を作る時によく使われます。廊下など、梁と梁の間が狭い場合は、梁に直接根太を渡して仕上げる『根太床』という方法を使います。一階の場合、家の土台が布基礎の場合は、地面に束を立てて大引きや根太を組む『束立て床』や、コンクリートの土間に直接大引きと根太を敷いて床を作る『転ばし床』がよく使われます。マンションなどの鉄筋コンクリート造の建物では、根太を使わない『置床』と呼ばれる床の作り方がよく使われています。これは『フリーフロア』とも呼ばれます。

大梁とは

大梁とは、建物において柱と柱の上に水平に渡され、建物の重さを支える重要な構造材です。ちょうど橋のように、柱と柱の間を繋ぎ、床や屋根、壁など上部の荷重を受け止め、それを柱に伝えて基礎へと流す役割を担っています。このため、大梁は建物の構造耐力上、なくてはならない部材と言えるでしょう。

大梁には、木材、鉄骨、鉄筋コンクリートなど様々な材料が用いられます。木造住宅では、一般的に乾燥させた木材を複数枚重ね合わせた集成材や、製材された木材が使われます。鉄骨造の建物では、H形鋼やI形鋼などの鋼材が用いられます。鉄筋コンクリート造では、鉄筋を組み込んだコンクリートの梁が使われます。それぞれの材料には、強度や耐久性、施工性、費用など異なる特徴があります。

大梁の寸法や材料は、建物の大きさや構造、想定される荷重、そして設計によって決定されます。例えば、大きな建物や重い屋根を支える必要がある場合は、太くて頑丈な大梁が必要になります。また、地震や台風などの自然災害に耐えるためには、十分な強度を持つ材料を選定しなければなりません。

大梁は、建物の安全性と耐久性を確保するために、適切な設計と施工が不可欠です。設計段階では、建物の用途や規模、構造などを考慮し、必要な大梁の寸法や材料を決定します。施工段階では、設計図に基づき、正確に大梁を設置する必要があります。大梁の接合部なども重要なポイントで、強固に接合することで、建物全体の強度を高めることができます。大梁が適切に設計・施工されていないと、建物が傾いたり、ひび割れが発生するなど、深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、専門知識を持った建築士や施工業者に依頼することが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役割 | 柱と柱の上に水平に渡され、建物の重さを支える。床や屋根、壁など上部の荷重を受け止め、柱に伝えて基礎へと流す。 |

| 材料 | 木材(集成材、製材)、鉄骨(H形鋼、I形鋼)、鉄筋コンクリート |

| 寸法・材料の決定要因 | 建物の大きさや構造、想定される荷重、設計 |

| 設計・施工の重要性 | 建物の安全性と耐久性を確保するために不可欠。設計ミスや施工不良は、建物に深刻な問題を引き起こす可能性がある。 |

組床の仕組み

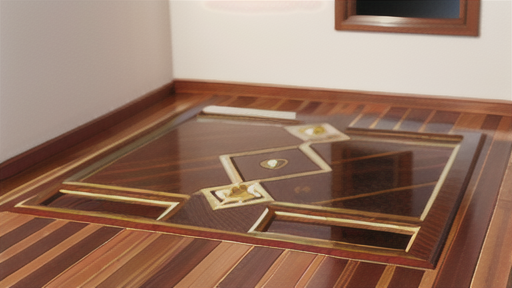

組床は、建物の床を支えるための重要な構造の一つです。大梁、小梁、根太という3種類の部材を組み合わせることで、頑丈な床組みを実現しています。まず、建物の柱と柱の間に、水平方向に大きな梁材である大梁を渡します。この大梁が、床全体の荷重を支える最初の土台となります。次に、この大梁に直角に、やや小さめの梁材である小梁を一定の間隔で架け渡していきます。小梁は大梁によって支えられ、床の荷重を大梁へと分散させる役割を担います。最後に、小梁の上に、根太と呼ばれる細長い部材を平行に並べていきます。根太は、小梁の間を埋めるように配置され、直接床板を支える土台となります。この根太の上に床板を張ることで、人が歩いたり、家具を置いたりしてもびくともしない丈夫な床が完成するのです。

この組床方式は、大梁と小梁が荷重を効果的に分散させるため、2階以上の建物や、広い空間を持つ建物など、大きな荷重がかかる場所に最適です。特に、柱と柱の間隔が3.6メートル以上の広い空間では、床の強度を十分に確保するために、組床が選ばれることが多くなります。また、この構造は、床下に空間を設けることができるため、配管や配線を通したり、収納スペースとして活用したりすることも可能です。このように、組床は、建物の強度と機能性を高める上で、非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

根太床との違い

組床と似た構造に根太床がありますが、両者には明確な違いがあります。まずはそれぞれの構造を見ていきましょう。根太床は、大梁の上に直接根太と呼ばれる木材を水平に渡して、その上に床板を張る構造です。このため、構造が単純で、施工も比較的簡単に行えます。材料費も抑えられ、工期も短縮できるため、費用を抑えたい場合に選ばれることがあります。しかし、大梁から根太、そして床板へと荷重が伝わる経路が短いため、根太に負担が集中しやすく、強度が劣るという側面も持っています。そのため、根太床は、人がそれほど多く通らない廊下や、荷物が少なく軽い家具しか置かない部屋など、荷重があまりかからない場所に用いられることが多いです。

一方、組床は、大梁と根太の間に小梁と呼ばれる短い梁を格子状に組んで、その上に根太を渡し、床板を張る構造です。一見すると根太床よりも複雑な構造に見えますが、この小梁があることで、荷重を分散させる大きなメリットが生まれます。大梁から小梁、そして根太へと荷重が分散されるため、根太にかかる負担が軽減され、結果として床全体の強度を高めることができます。そのため、組床は、人が集まる広い居間や、重い家具を置く寝室、あるいは二階以上の床など、大きな荷重がかかる場所に適しています。また、小梁があることで、床下に空間が生まれ、配管や配線を通しやすくなるという利点もあります。このように、根太床と組床は、構造の違いからそれぞれに適した用途があり、どちらが良いか悪いかではなく、建物の用途や設計に合わせて適切に選択することが重要です。

| 項目 | 根太床 | 組床 |

|---|---|---|

| 構造 | 大梁の上に直接根太を水平に渡して、その上に床板を張る | 大梁と根太の間に小梁を格子状に組んで、その上に根太を渡し、床板を張る |

| 施工 | 単純で比較的簡単 | 根太床より複雑 |

| 費用 | 安価 | 根太床より高価 |

| 工期 | 短い | 根太床より長い |

| 強度 | 低い | 高い |

| 荷重分散 | 根太に集中 | 大梁から小梁、根太へと分散 |

| 適した場所 | 人が少なく、荷重の軽い場所 (廊下など) | 人が多く、荷重の重い場所 (居間、寝室、二階以上など) |

| その他 | 床下に空間ができ、配管や配線を通しやすい |

1階の床組

一階の床組は、二階以上の床組とは異なる部分が多く、建物の土台となる重要な部分です。一階の床組には、主に束立て床と転ばし床の二つの種類があります。束立て床は、地面にコンクリートの束石を置き、その上に束と呼ばれる木材を立てて、その上に大引きや根太を組んで床板を張る工法です。地面から床を離すことで、地面からの湿気を防ぎ、床下の通気を確保できます。特に、湿気の多い土地やシロアリ被害の多い地域では、この束立て床が有効です。束の高さを調整することで、水平な床面を作ることも可能です。

一方、転ばし床は、土間コンクリートの上に直接大引きと根太を敷いて床板を張る工法です。束立て床に比べて工事が簡単で、費用を抑えることができます。ただし、土間コンクリートが水平でないと、床も傾いてしまうため、施工時に注意が必要です。また、地面からの湿気が上がってくる可能性があるため、防湿対策をしっかり行う必要があります。

どちらの工法を選ぶかは、建物の構造や、地面の状態、予算などによって異なります。束立て床は、湿気対策に優れ、床下の収納スペースも確保できますが、工事費用はやや高くなります。転ばし床は、費用を抑えることができますが、湿気対策に注意が必要です。また、バリアフリー住宅にする場合は、床の高さを低く抑えられる転ばし床が適している場合もあります。

いずれの場合も、床下の換気を十分に確保することが大切です。床下の換気が不十分だと、湿気がこもり、木材が腐食したり、シロアリが発生したりする原因となります。そのため、床下には換気口を設け、空気の流れを確保する必要があります。家の寿命を長く保つためには、地面の状態や建物の構造に合わせて適切な床組工法を選び、しっかりと施工することが重要です。

| 項目 | 束立て床 | 転ばし床 |

|---|---|---|

| 構造 | 地面に束石、束、大引き、根太、床板 | 土間コンクリート、大引き、根太、床板 |

| 湿気対策 | 優れている(地面から離れているため) | 注意が必要(防湿対策が必要) |

| 費用 | やや高い | 低い |

| 工期 | 長い | 短い |

| 床下収納 | 可能 | 不可能 |

| バリアフリー | 不利 | 有利(床を低くできる) |

| 床の水平度 | 束で調整可能 | 土間コンクリートの水平度に依存 |

| 換気 | 必要(換気口を設置) | 必要(換気口を設置) |

マンションの床組

集合住宅の床構造について説明します。鉄筋コンクリート造の集合住宅では、置床と呼ばれる工法が広く採用されています。置床とは、コンクリートの土台となる床板の上に直接床材を敷く方法です。一戸建て住宅でよく使われる床板を支える木材の骨組みである根太を使いません。

置床の利点として、まず床の厚みを抑えられることが挙げられます。根太がない分、床全体の高さを低くすることができ、結果として建物の階高も抑えられます。これは、限られた空間を有効活用できるという点で大きなメリットです。また、床下に空間ができるため、水道管や電気の配線を通すのが容易になります。配管や配線のメンテナンスもしやすいため、建物の維持管理の面でも有利です。

置床はフリーフロアとも呼ばれています。根太で床を固定する必要がないため、間取りの変更が比較的容易です。将来、家族構成や生活スタイルの変化に合わせて部屋の配置を変えたい場合でも、柔軟に対応できます。

置床工法以外に、二重床という工法もあります。二重床は、コンクリートスラブの上に支持脚を立て、その上に床パネルを敷く方法です。置床に比べて遮音性や断熱性に優れており、床の水平度を出しやすいという利点があります。しかし、床の厚みが増すため、階高が高くなってしまう点がデメリットです。

このように、集合住宅の床構造にはそれぞれ特徴があります。建物の構造や用途、居住者のニーズに合わせて適切な工法が選択されます。快適な住まいを実現するために、床構造にも注目することが大切です。

| 工法 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 置床(フリーフロア) | コンクリート床板の上に直接床材を敷く | 床の厚みを抑えられる、水道管・電気配線の設置・メンテナンスが容易、間取り変更が容易 | – |

| 二重床 | コンクリートスラブの上に支持脚を立て、その上に床パネルを敷く | 遮音性・断熱性に優れる、床の水平度を出しやすい | 床の厚みが増す |

適切な床組の選択

家は、人が生涯を過ごす大切な場所です。その土台となる床組は、家の耐久性や快適さを左右する重要な要素です。床組には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。家の構造や用途、間取り、そして予算を考慮して最適な床組を選ぶことが大切です。専門家と相談しながら、安全性、耐久性、快適性を兼ね備えた床構造を実現しましょう。

まず、木造軸組工法で一般的に用いられる床組には、根太床組と剛床工法があります。根太床組は、床束で支えられた根太の上に床板を張る伝統的な工法です。材料費が比較的安く、施工しやすいというメリットがあります。しかし、根太と根太の間隔が空いているため、重いものを置くと床鳴りが発生しやすいというデメリットもあります。一方、剛床工法は、構造用合板などの面材を床梁に直接留め付ける工法です。面全体で荷重を支えるため、水平方向の力に強く、耐震性が高いという特徴があります。また、床鳴りが発生しにくいというメリットもあります。ただし、根太床組に比べて材料費が高くなる傾向があります。

次に、床材の種類も重要な選択要素です。無垢材は、天然木の風合いが魅力で、調湿効果や断熱効果にも優れています。しかし、価格が高く、定期的なメンテナンスが必要です。一方、複合フローリングは、合板などの基材に薄い天然木を貼り合わせたもので、無垢材に比べて価格が安く、メンテナンスも容易です。また、デザインやカラーバリエーションが豊富なのも魅力です。最近では、耐久性や耐水性に優れたエンジニアードウッドフローリングも人気を集めています。これは、複数の木材を接着剤で重ね合わせたもので、寸法安定性に優れています。

床組は、建物の基礎となる重要な部分です。適切な床組を選ぶことは、建物の寿命を左右すると言っても過言ではありません。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の住宅に最適な床組を選び、快適で安全な住まいを実現しましょう。

| 床組の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 根太床組 | 材料費が比較的安く、施工しやすい | 重いものを置くと床鳴りが発生しやすい |

| 剛床工法 | 水平方向の力に強く、耐震性が高い、床鳴りが発生しにくい | 根太床組に比べて材料費が高くなる傾向がある |

| 床材の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 無垢材 | 天然木の風合い、調湿効果、断熱効果 | 価格が高い、定期的なメンテナンスが必要 |

| 複合フローリング | 価格が安い、メンテナンスが容易、デザインやカラーバリエーションが豊富 | – |

| エンジニアードウッドフローリング | 耐久性、耐水性、寸法安定性 | – |